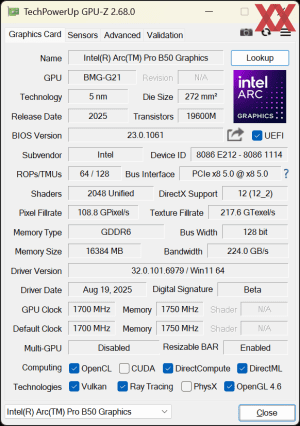

Mit der Vorstellung der ersten Arc-Grafikkarten auf Basis der Battlemage-Architektur, genauer gesagt der Arc B580 (Test), konnte Intel zumindest durch Preis und Speicherausstattung überzeugen. Auch die Effizienz der Battlemage-Architektur konnte verbessert werden und zusammen mit den weiteren Verbesserungen von Xe2 ergibt sich ein rundes Gesamtbild, auch wenn Intel auch mit der zweiten Generation nicht nach der Leistungskrone greifen konnte. Nun wurde die Arc-Pro-Serie ebenfalls auf Battlemage aktualisiert. Mit der Arc Pro B50 schauen wir uns heute die kleinste Variante der Workstation-Karte an.

Das Augenmerk liegt vor allem auf dem erweiterten Grafikspeicher. Die Arc Pro B50 ist mit 16 GB ausgestattet, während die Arc Pro B60 auf 24 GB kommt. An der Architektur der BMG-G21-GPU lässt sich seitens Intel nichts mehr ändern – hier wurde das Maximum dessen festgelegt, was für diese Generation als wirtschaftlich sinnvoll gilt. Eine größere Battlemage-GPU ist daher offenbar nicht zu erwarten, auch wenn entsprechende Spekulationen weiter bestehen.

Die beiden Modelle sind einerseits für den Einsatz in Grafik-Workstations vorgesehen (insbesondere die Arc Pro B60), sollen aber ebenso im Bereich des KI-Inferencing Verwendung finden.

Meist liegt der Fokus einer Produktserie auf dem High-End-Modell, nicht so im heutigen Test, denn mit der Arc Pro B50 schauen wir uns das Einstiegs-Modell der professionellen Arc-Serie auf Basis der Battlemage-Architektur an. Fairerweise sei aber auch erwähnt, dass Intel aufgrund wirtschaftlicher Entscheidungen keinen großen Chip auf den Markt gebracht hat. Es handelt sich also um die eigene Entscheidung seitens Intels, nicht im High-End-Segment mitzuspielen.

| Arc Pro B50 | Arc Pro B60 | |

| GPU | BMG-G21 | BMG-G21 |

| Xe2-Kerne | 16 | 20 |

| XMX-Engines | 128 | 160 |

| Grafikspeicher | 16 GB | 24 GB |

| Speicherinterface | 128 Bit | 192 Bit |

| Speicherbandbreite | 224 GB/s | 456 GB/s |

| FP8-Rechenleistung | 170 TOPS | 197+ TOPS |

| Anbindung | PCIe 5.0 x8 | PCIe 5.0 x8 |

| TDP | 70 W | 120 bis 200 W |

| Preis | 349 US-Dollar | ab 500 US-Dollar |

Die Arc Pro B60 nutzt die BMG-G21-GPU im Vollausbau mit 20 Xe2-Kernen. Bei der Arc Pro B50 kommt nicht die 18-Kern-Variante der Arc B570 zum Einsatz, sondern eine nochmals reduzierte Ausführung mit 16 Xe2-Kernen. Dementsprechend stehen 160 XMX-Einheiten bei der Arc Pro B60 und 128 XMX-Einheiten bei der Arc Pro B50 zur Verfügung.

Die 24 GB GDDR6 der Arc Pro B60 sind über ein 192-Bit-Interface angebunden und erreichen eine Bandbreite von 456 GB/s. In der Arc Pro B50 ist das Interface auf 128 Bit beschränkt, was die Bandbreite auf 224 GB/s reduziert. Die Arc Pro B50 bleibt mit 70 W TDP ohne Zusatzstromversorgung aus, während Intel bei der Arc Pro B60 seinen Partnern einen Spielraum zwischen 120 und 200 W einräumt.

Die Rechenleistung beträgt bei der Arc Pro B50 170 TOPS, während die Arc Pro B60 mit über 197 TOPS nur leicht darüber liegt. Dadurch zeigt sich die kleinere Karte bei 70 W deutlich effizienter, als die größere GPU mit deutlich höherer Leistungsaufnahme zu betreiben. Dieses Muster ist bereits bekannt. Hauptargument für die Arc Pro B60 dürfte daher ihr größerer Speicher sein.

| NVIDIA AD107 | Intel BMG-G21 | Intel ACM-G10 | AMD Navi 33 | |

| Fertigung | TSMC N4 | TSMC N5 | TSMC N6 | TSMC N6 |

| Die-Größe | 156 mm² | 272 mm² | 406 mm² | 204 mm² |

| Anzahl der Transistoren | 18,9 Milliarden | 19,6 Milliarden | 21,7 Milliarden | 13,3 Milliarden |

| Transistordichte | 121,2 MTr/mm² | 72,1 MTr/mm² | 53,4 MTr/mm² | 65,2 MTr/mm² |

Da die BMG-G21-GPU seitens Intel nur mit einem PCI-Express-Interface über acht Lanes ausgestattet ist, werden sowohl die Arc Pro B60 als auch die B50 per PCIe 5.0 x8 angebunden. Darüber läuft auch die Kommunikation zwischen bis zu acht Arc-Pro-GPUs. Einen speziellen Interconnect wie NVIDIAs NVLink bietet Intel in diesem Zusammenhang jedoch nicht an.

Intel Arc Pro B50

Bei der Intel Arc Pro B50 handelt es sich um eine kompakte Workstation-Karte, mit einigen Besonderheiten, auf die wir nun eingehen wollen.

Die Abmessungen der Arc Pro B50 betragen 168 mm in der Länge und 68,8 mm in der Höhe. Mit der kurzen Slotblende handelt es sich damit um eine Low-Profile-Karte. Ein einzelner Radiallüfter kümmert sich um die Frischluft-Versorgung im Dual-Slot-Kühler. Im Lieferumfang befindet sich aber auch eine zweite Slotblende mit doppelter Höhe, sodass auch der Einbau in einem normalen Gehäuse möglich ist.

Die Arc Pro B50 besitzt eine TDP von 70 W und kommt daher auch ohne zusätzliche Stromversorgung aus. Der kleine Radiallüfter saugt die Luft an der Seite sowie am hinteren Ende an und bläst diese dann durch den Kühler auf der Karte. An der Slotblende tritt sie dann wieder aus.

NVIDIA RTX A1000 zum Vergleich

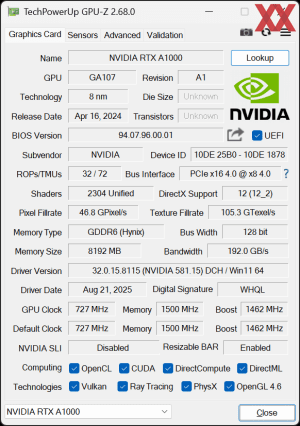

Der Gegenspieler der Arc Pro B50 von NVIDIA ist die RTX A1000. Die NVIDIA RTX A1000 basiert auf der Ampere-Architektur (GA107) und verfügt über 2 304 CUDA-Kerne, 72 Tensor-Cores der dritten Generation sowie 18 RT-Cores der zweiten Generation. Damit erreicht sie eine Rechenleistung von rund 6,7 TFLOPS im FP32-Bereich, 13,2 TFLOPS bei Raytracing-Operationen sowie bis zu 53,8 TFLOPS bei FP16-Berechnungen. Im Bereich KI-Inferenz unterstützt sie INT8-Berechnungen mit bis zu 107,8 TOPS, insbesondere durch Sparsity-Beschleunigung. Diese Auslegung macht die Karte zu einer kompakten Lösung für professionelle Workloads, die sowohl klassische Grafikberechnungen als auch KI-gestützte Aufgaben umfassen.

Ausgestattet ist die RTX A1000 mit 8 GB GDDR6-Speicher, der über ein 128-Bit-Interface angebunden ist und eine Bandbreite von 192 GB/s erreicht. Die Anbindung erfolgt über PCIe 4.0 x8, wobei vier Mini-DisplayPort 1.4a-Ausgänge eine maximale Auflösung von 7.680 × 4.320 Pixeln bei 30 Hz ermöglichen. Durch eine TDP von 50 W ist keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich.

Die NVIDIA RTX A1000 präsentiert sich als kompakte Workstation-Grafikkarte im Low-Profile-Format und ist damit für kleine Gehäuse und platzbeschränkte Systeme ausgelegt. NVIDIA nutzt ein Single-Slot-Design mit aktiver Kühlung, bei der ein Radiallüfter die erwärmte Luft über das Kühlsystem direkt nach außen abführt. Auf der Slotblende befinden sich vier Mini-DisplayPort-1.4a-Anschlüsse.

Der Fokus in diesem Vergleich liegt auf der Arc Pro B50 und RTX A1000 und so wollen wir die theoretische Rechenleistung dieser beiden Modelle noch einmal gegenüberstellen.

| Intel Arc Pro B50 | NVIDIA RTX A1000 | |

| Preis | 349 US-Dollar | 365 Euro |

| Abmessungen | 168 x 68,8 x 40 mm | 165 x 68,6 x 20 mm |

| Anschlüsse | 4x Mini-DisplayPort 2.1 | 4x Mini-DisplayPort 1.4a |

| Grafikspeicher | 16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |

| Speicherbandbreite | 224 GB/s | 192 GB/s |

| INT8-Rechenleistung | 170 TOPS | 107,8 TOPS |

| FP16-Rechenleistung | - | 53,8 TFLOPS |

| FP32-Rechenleistung | 10,65 TFLOPS | 6,7 TFLOPS |

| Anbindung | PCIe 5.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |

| TDP | 70 W | 50 W |

Das Testsystem

Für den Test der Workstation-Karten haben wir folgende Komponenten verwendet:

- AMD Ryzen 9 9950X (Test)

- ASUS ProArt X670E-Creator WIFI (Test)

- G.Skill Trident Z Neo RGB 2x 64 GB DDR5-6000 CL34-44-44-96 (Test)

- Seasonic Prime TX-1600 ATX 3.0

- Noctua NH-D15 G2 LBC (Test)

An Benchmarks verwendet haben wir:

- Geekbench AI

- Procyon AI Computer Vision

- Procyon AI Image Generation

- Procyon AI Text Generation

- MLPerf Client

- AIDA64

- Blender Benchmark

- Cinebench 2024

- 3DMark

Vor allem bei den KI-Anwendungen ist die verwendete API von entscheidender Bedeutung. Falls möglich haben wir für alle Karten die gleiche API (meist DirectML) verwendet. Aber die Procyon- und MLPerf-Tests verwenden die jeweils auf die Hardware optimierte API. Dies wären beispielsweise TensorRT für NVIDIA oder OpenVINO für Intel.

Für die getesteten Karten wurde die folgenden Treiber verwendet:

- AMD Software Pro 25 Q3

- Intel Arc Pro 31.0.101.6979

- NVIDIA RTX 581.15

KI-Benchmarks

Geekbench AI (DirectML)

Single Precision

Werbung

Geekbench AI (DirectML)

Half Precision

Geekbench AI (DirectML)

Quantized

Procyon

AI Computer Vision (Geomean)

Procyon

AI Text Generation (TTFT)

Procyon

AI Text Generation (OTS)

Procyon

AI Image Generation (FP16)

Procyon

AI Image Generation (INT8)

MLPerf Client

Llama-3.1-8B (TTFT)

MLPerf Client

Llama-3.1-8B (OTS)

MLPerf Client

Phi 3.5 (TTFT)

MLPerf Client

Phi 3.5 (OTS)

Compute-Benchmarks

AIDA64

Speicher Lesegeschwindigkeit

AIDA64

Speicher Schreibgeschwindigkeit

AIDA64

Rechenleistung (Single Precision)

AIDA64

Rechenleistung (Double Precision)

Blender Benchmark

monster

Blender Benchmark

junkshop

Blender Benchmark

classroom

Handbrake

4K, AV1-Encoding

UL 3DMark

Steel Nomad

Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme

Idle

Leistungsaufnahme

Last

Leistungsaufnahme

AV1-Encoding

Fazit

Intel muss sich den Markt, in dem man im Bereich der KI- und Compute-Hardware konkurrieren möchte, schon sehr genau aussuchen. Mit den Flaggschiffen wie der Radeon AI PRO R9700 von AMD oder der RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition von NVIDIA kann Intel nicht konkurrieren. Und so wählt man den Einsteigerbereich für die Arc Pro B50 und allenfalls noch die Mittelklasse mit der Arc Pro B60 aus.

In den meisten Benchmarks hat man die NVIDIA RTX A1000 sehr gut im Griff. Mit einem Preis von etwa 365 Euro spielt diese im gleichen Segment wie Intels Lösung. Die Ampere-Architektur als Basis sowie nur 8 GB an Speicher sind der RTX A1000 allerdings auch anzumerken. Mit der RTX PRO 2000 Blackwell hat NVIDIA inzwischen zwar schon einen Nachfolger auf Basis der neuen Architektur und mit 16 GB Speicher vorgestellt, dieser wird aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2025 erhältlich sein und vermutlich mehr als die von Intel aufgerufenen 349 US-Dollar kosten.

Während die Arc Pro B50 bei den KI-Benchmarks recht deutlich vor der RTX A1000 liegt und dies in allen Metriken wie Tokens pro Sekunde (TPS) und Time to First Token (TTFT), rücken die beiden Modelle bei den Compute-Benchmarks etwas deutlicher zusammen. Aber auch hier muss man sich vor Augen führen, dass wir eine im Mai 2020 vorgestellte Architektur gegen eine solche, die im Jahre 2025 eingeführt wurde, vergleichen.

Beiden Vergleichskandidaten (und auch die Radeon Pro WX4100) kommen ohne eine zusätzliche Stromversorgung aus und zeigen sich mit maximal etwa 70 W unter Last auch sehr sparsam. Für reine KI-Anwendungen bewegen wir uns im Bereich von 50 W und damit einer Teillast. Der kleine Lüfter auf der RTX A1000 ist dann allerdings auch deutlicher hörbar, als der größere Radiallüfter der Arc Pro B50. Die Temperaturen lagen bei maximal 70 °C und sind somit kein Problem.

Nun könnte man sich aufgrund der Limitierungen die Frage stellen, warum man als Nutzer nicht zu einer endkundennäheren Lösung greifen sollte. Eine Intel Arc B580 kostet ab 260 Euro, leistungsstärkere Karten der Konkurrenz sind zwar teurer, bietet aber auch deutlich mehr Leistung. Der Vorteil einer professionellen Lösung gegenüber der Endkunden-Hardware sind meist die Treiber und die entsprechende Zertifizierung in der Zusammenarbeit von Hard- und Software. Teilweise ermöglichen die Hersteller die Installation des Pro-Treibers, aber es werden nicht alle Funktionen umgesetzt.

AMD und NVIDIA haben auch hier einen gewissen Vorsprung. Diesen will Intel aber verkürzen und hat für die kommenden Monate eine Weiterentwicklung des Treibers mit immer neuen Funktionen angekündigt. Single-Root I/O-Virtualisierung (SR-IOV) und ein verbessertes Management der Hardware werden aber erst im vierten Quartal erwartet.

Die günstigen Einsteiger-Lösungen aller Hersteller können ein erster Schritt in die Welt der Beschleuniger sein und arbeiten dabei effizienter, als wenn die gleiche Arbeitslast auf dem Prozessor ausgeführt werden muss. Zudem bieten sie zumindest in einem begrenzten Umfang auch ausreichend und vor allem schnellen Speicher. Es muss allerdings auch klar sein, dass wir uns bei 350 Euro im absoluten Einsteiger-Segment bewegen und daher keinerlei Leistungswunder zu erwarten sind. Wie viel Intel (und auch AMD) dem Branchen-Primus NVIDIA an Kundschaft werden abnehmen können, wird auch mit der Weiterentwicklung der Software und den Schnittstellen zusammenhängen. Deren Relevanz haben wir im Rahmen des Testsystems bereits angesprochen.

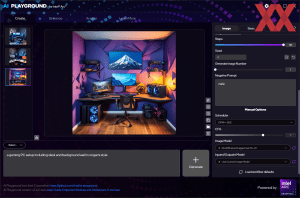

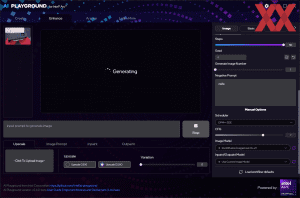

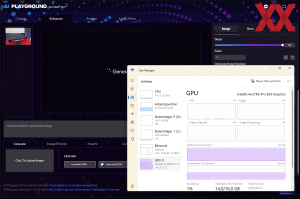

Mit AI Playground bietet Intel eine schnelle und einfache Möglichkeit verschiedene KI-Anwendungen lokal auszuführen. AI Playground erlaubt die lokale Ausführung für die Bilderzeugung, Bildverbesserung, Large Language Models und mehr. Die entsprechenden KI-Modelle werden passend vorgeschlagen und heruntergeladen, so dass diese lokal ausgeführt werden können. Zudem lassen sich diese KI-Modelle auch mit eigenen Daten füttern. AI Playground soll die ersten Schritte in die KI-Welt vereinfachen und dem Nutzer das Thema näherbringen. Neben den Arc-Karten für Spieler wird AI Playground natürlich auch von der Arc Pro B50 unterstützt.

- 16 GB Speicher

- sparsamer Betrieb

- kompakte Abmessungen

- keine zusätzliche Stromversorgung

- begrenzte Gesamtleistung