Werbung

Gaming ist mehr als ein Wirtschaftszweig oder bloße Unterhaltung. Eine neue Untersuchung der Bertelsmann Stiftung zeigt auf, dass digitale Spiele und die dazugehörigen Communities längst auch Räume politischer Meinungsbildung und -beteiligung geworden sind. Während in Deutschland insgesamt mehr als zwei Drittel der Bevölkerung ab 16 Jahren spielen, liegt die Quote in der Altersgruppe 16 bis 34 bei bemerkenswerten 86 %. Plattformen wie Twitch, Discord, YouTube oder TikTok dienen Spielern dabei nicht nur als Treffpunkte für Gameplay-Tipps, sondern zunehmend auch als Foren für Diskussionen über Politik und Gesellschaft.

Die Zahlen stammen aus einer Online-Befragung im März 2025. Teilgenommen haben dabei 6435 Internetnutzer im Alter von 16 bis 89 Jahren. Die Studie differenziert deutlich zwischen Gelegenheitszockern und sogenannten Gaming-Enthusiasten. Letztere, die sich stark mit Spielen identifizieren und viel Zeit in Communities verbringen, engagieren sich demnach überdurchschnittlich häufig politisch: 45 % der Enthusiasten gaben an, innerhalb eines Jahres an Unterschriftensammlungen oder Bürgerbeteiligungsaktionen teilgenommen zu haben, im Vergleich zu 39 % der Gesamtbevölkerung. Auch politische Kommentare in sozialen Medien (43 % versus 25 %) und Teilnahme an Demonstrationen (27 % versus 14 %) liegen bei dieser Gruppe deutlich über dem Durchschnitt.

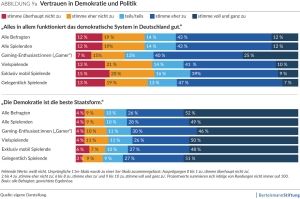

Parallel zur aktiven Teilnahme an politischen Aktionen fällt unter Gaming-Enthusiasten zudem das Vertrauen in demokratische Institutionen vergleichsweise hoch aus. Etwa 65 % halten die Demokratie für funktionsfähig, während dieser Wert in der Gesamtstichprobe bei 55 % liegt. Auch die Überzeugung, dass Politik in der Lage ist, drängende Probleme zu lösen, ist in der Gaming-Szene stärker ausgeprägt (53 % gegenüber 42 % insgesamt). Solche Werte deuten laut der Studie darauf hin, dass Spiele-Communities nicht nur informieren, sondern auch das Vertrauen in demokratische Prozesse stärken können.

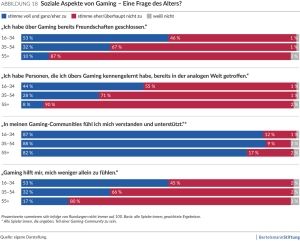

Soziale Verknüpfungen sind ein weiterer zentraler Befund: Viele junge Menschen finden über Gaming Anschluss und Freundschaften. 43 % der Männer zwischen 16 und 34 fühlen sich einer Gaming-Community zugehörig, mehr als die Hälfte dieser Altersgruppe (54 %) berichtet, durch Gaming Freundschaften geschlossen zu haben. Für viele Teilnehmende entstehen daraus reale Treffen und Kontakte außerhalb des digitalen Raums, was Gaming als Brücke zwischen Online- und Offline-Leben erscheinen lässt.

Die Untersuchung warnt jedoch vor Ambivalenzen. Je intensiver Nutzer online aktiv sind, desto häufiger erleben sie auch Diskriminierung oder Mobbing. Besonders auffällig ist die Selbstwahrnehmung von Einsamkeit: 58 % in der jungen Gruppe der Enthusiasten bezeichnen sich als moderat bis stark einsam. Auffällig ist hier der recht hohe Anteil an männlichen Spielern. Das zeigt, dass starke Community-Bindung nicht automatisch soziale Geborgenheit im Alltag nach sich zieht.

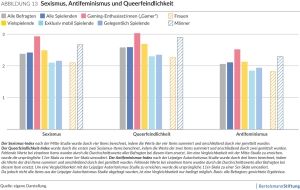

Ein weiteres Problemfeld sind diskriminierende Einstellungen innerhalb der Szene: Antisemitische, sexistische und queerfeindliche Haltungen treten unter Gaming-Enthusiasten häufiger auf als im Durchschnitt. Die Autoren der Studie sehen hier einen dringenden Bedarf für weiterführende Forschung und Vergleiche mit anderen Online-Räumen, um Mechanismen zu verstehen und Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

Aus Sicht der Bertelsmann Stiftung eröffnet das politische Engagement in Gaming-Communities zugleich Chancen und Pflichten. Bildungseinrichtungen, Jugendhilfe, Schulen und zivilgesellschaftliche Organisationen könnten die vorhandenen Netzwerke nutzen, um Demokratielernen zu fördern, Schutzräume zu schaffen und gegen Hassrede vorzugehen. Zugleich bietet die Verbindung von populären Spielen mit gesellschaftlich relevanten Themen einen Ansatzpunkt, Jugendliche mit niedrigschwelligen Bildungsangeboten zu erreichen.

Zusammenfassend zeichnet die Studie ein vielschichtiges Bild: Gaming-Communities sind keineswegs politisch indifferent; sie bilden identitätsstiftende Räume mit hoher politischer Aktivität und zugleich Orten, an denen gesellschaftliche Konflikte und Defizite sichtbar werden. Politik und Öffentlichkeit sollten diese Räume ernst nehmen und gezielt in Dialog treten, damit die positiven Potenziale für demokratische Teilhabe gestärkt und die problematischen Tendenzen wirksam adressiert werden können.